Critique de Once Upon A Katamari

La critique de Once Upon A Katamari arrive à un moment où de nombreuses séries de longue date recherchent la réinvention ou le spectacle pour justifier leur retour. Celle-ci privilégie la constance. Elle conserve l'absurdité rythmée, l'exubérance joyeuse et l'étrange sérénité qui ont caractérisé Katamari à ses débuts, tout en y intégrant des ajustements judicieux et une envergure accrue. Il s'agit moins d'une réinvention que d'un recentrage assumé, considérant l'idée originale comme suffisamment solide pour se suffire à elle-même grâce à des ajouts judicieux. Le résultat est un jeu qui avance avec assurance, sans jamais forcer l'effet, et qui ne perd jamais de vue le charme inhérent à son concept simple.

Cet article s'appuie sur la critique de Charlie Wacholz publiée sur IGN, qui a analysé ce nouvel opus en le reliant à l'histoire de la série et en soulignant son équilibre tonal subtil entre les différents mondes, la musique et les mouvements. Wacholz a notamment relevé une remarquable cohérence tonale.

« Le premier opus principal de Katamari depuis 14 ans ne cherche pas à réinventer ce joyeux bazar où l'on fait rouler des objets, et ça me va très bien, car Katamari n'a pas besoin d'être corrigé. » — Charlie Wacholz

Les horaires d'ouverture permettent de comprendre aisément cette position. Le concept, autrefois novateur, conserve toute sa singularité. Des objets se dispersent dans les appartements, les rues et les décors historiques, formant des amas picturaux, prêts à être absorbés par une sphère qui, en quelques minutes, passe d'une échelle miniature à une échelle catastrophique. L'humour fait mouche avec une justesse remarquable. Le Roi de Tout le Cosmos, omnipotent et vaniteux, demeure à la fois bienveillant et ridicule, et l'accident qui provoque l'effondrement de l'univers est ici traité avec une assurance désinvolte qui rappelle aux joueurs la simplicité voulue du scénario. Pourtant, simplicité ne rime pas avec négligence. Un tel ton exige du discernement pour être maintenu, et l'humour opère avec une précision sereine plutôt qu'avec une surenchère frénétique.

Wacholz décrivait l'humour comme une affaire de concision et de rythme plutôt que de volume. « Tirant le meilleur parti de chaque syllabe du dialogue, je riais au moins une fois presque à chaque fois qu'il s'interrogeait sur la nature de l'univers ou qu'il se faisait un compliment. » — Charlie Wacholz

Cette phrase résume parfaitement la réussite du jeu : la retenue renforce l’impact. Les gags visuels et la narration environnementale restent subtils et légers. Des chiens errent en armure sur d’anciens marchés. D’étranges vignettes apparaissent dans un coin de l’écran avant de disparaître. Le jeu ne cherche jamais à imposer une chute, faisant confiance à l’imagination du joueur, et la surprise est bien plus efficace que n’importe quelle montée en puissance scriptée.

Les niveaux traversent les époques, des contrées sauvages préhistoriques aux versions stylisées des civilisations classiques. L'interaction reste ancrée dans des mouvements familiers, le système de roulement exigeant toujours un rythme régulier à deux joysticks, une sensation bien différente des attentes des jeux analogiques modernes. Les premiers tests mettent l'accent sur la délicatesse, puis laissent place à une frénésie maîtrisée à mesure que la taille des niveaux augmente. Le jeu reste accessible, mais gagne à être pratiqué avec intuition. Lorsque la balle grossit suffisamment pour que les bâtiments deviennent des confettis et les monuments des jouets, la vitesse à laquelle la perspective change est particulièrement grisante.

L'organisation de ces espaces est plus généreuse que dans les opus PlayStation 2, tout en restant compacte. Les objectifs varient, allant de simples défis de taille à des collections thématiques. Les défis font appel à des ingrédients, des animaux, des sucreries ou des objets culturels, et l'alternance entre clarté et chaos est naturelle. Lorsque le rythme ralentit pour laisser place à des phases de navigation complexes, le changement est rafraîchissant plutôt que perturbant.

« Les nouveaux gardiens de Katamari manipulent la formule avec une précision chirurgicale. » — Charlie Wacholz

Il a présenté les nouveaux bonus comme des ajouts certes modestes, mais bien pensés, citant en exemple une accélération de fusée limitée pour vaincre la résistance de l'air ou un radar pour cibler des objets spécifiques lors de missions thématiques. Rien ne bouleverse les fondements de la série. Au contraire, chaque élément enrichit les possibilités offertes par la formule sans la modifier en elle-même. Cette approche témoigne d'une grande confiance et d'une parfaite compréhension de ce qui fait l'essence même de Katamari.

Le mode compétitif repose sur une logique similaire. Les joueurs s'affrontent toujours en collectant des objets plus rapidement que leurs adversaires, mais le système de points par dépôt exige de la stratégie plutôt que de la simple accélération. Les ajustements de score en fin de partie ont un rythme rappelant les jeux de société, et bien que le changement soit modeste, il renforce un mode qui paraissait souvent superflu dans les précédents opus. Le mode coopératif, ce défi à deux joueurs très apprécié où l'on affronte un seul katamari, n'est pas de retour, et certains fans de longue date le regretteront. Malgré tout, la structure compétitive est plus dynamique qu'auparavant, laissant présager un bel avenir pour ce pan de la série.

La présentation joue un rôle primordial. Les visuels privilégient les couleurs vives et les formes polygonales épurées, rappelant les premières œuvres sans pour autant les idéaliser. La caméra prend du recul pour présenter le chaos comme un spectacle plutôt que comme un simple bruit. L'éclairage est vif et sobre, et les modèles arborent fièrement leurs silhouettes minimalistes. Ce choix esthétique remplit une double fonction, nostalgique et pratique : la clarté est essentielle lorsque des centaines d'objets distincts se superposent sur une surface courbe, et le style visuel la favorise sans sacrifier une fantaisie décalée.

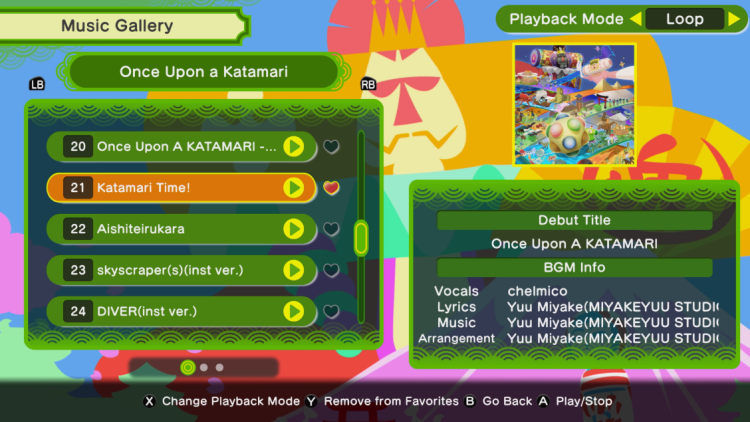

Le son définit l'essence émotionnelle de Katamari. L'identité de la franchise a toujours été intimement liée au mouvement et à la musique, et la nouvelle bande originale perpétue cet héritage avec une richesse remarquable : des chœurs chaleureux et enjoués, une électro-pop frénétique, des passages jazz-fusion et des clins d'œil nostalgiques aux thèmes récurrents de la saga. Wacholz a qualifié la liste des titres d'« album spectaculaire à part entière », un éloge qui souligne l'intégration parfaite du son à l'atmosphère du jeu. Les objets s'entrechoquent, claquent ou couinent en rejoignant l'ensemble, créant un collage sonore qui évolue au rythme des différentes strates. Il en résulte une sensation physique d'accumulation, presque tactile, tant les couches sonores se superposent.

Il est essentiel que le jeu respecte l'effet sans s'y noyer. Un projet bâti sur des graphismes et un son maximalistes pourrait facilement submerger le joueur. Le rythme évite cet écueil. Les niveaux respirent entre les crescendos. Des sons discrets ponctuent les passages denses. La musique n'explicite que rarement l'ambiance ; elle structure plutôt le rythme. Lorsque l'écran s'emplit d'une vie absurde, le joueur se sent porté plutôt que bousculé.

La structure, au-delà de la campagne principale, renforce la rejouabilité. Collectionner des cousins, débloquer des cadeaux et trouver des couronnes cachées incite à revisiter les niveaux précédents. Les niveaux bonus se débloquent assez fréquemment pour récompenser la curiosité. La difficulté n'est jamais frustrante, mais l'efficacité exige de l'attention, créant ainsi une progression qui récompense l'habileté sans pénaliser l'exploration. Le jeu ne s'étend pas sur des dizaines d'heures, et cette brièveté est un atout. Katamari tire sa force de sa richesse, non de sa durée.

Cette conception clarifie la vision créative globale. Plutôt que d'augmenter l'envergure du jeu au profit de son échelle, il s'attache à rendre chaque scène vivante. Ses mondes sont peut-être plus petits que les vastes bacs à sable modernes, mais ils n'en paraissent pas moins riches, car aucun espace n'est vide. La texture naît non pas de la complexité technique, mais de la profondeur de l'intention.

Il y a des limites. Wacholz a souligné une concentration des étapes dans le Japon de l'époque d'Edo, laissant certaines périodes sous-exploitées et restreignant en pratique le concept du voyage dans le temps. Cette critique est justifiée. Lorsqu'un concept promet neuf périodes ou plus, le déséquilibre devient évident. Sans pour autant nuire à l'expérience, cela révèle le prix de cette focalisation : certains décors sont saisissants et vivants, tandis que d'autres défilent trop vite sans laisser la même empreinte imaginative. Il ne s'agit pas de monotonie, mais d'une occasion manquée de répartir plus uniformément le plaisir d'écoute sur l'ensemble du jeu.

Les bizarreries du sélecteur de bande-son sont également frappantes. Le regroupement des morceaux par périodes plutôt que par listes de lecture individuelles aplatit quelque peu l'historique, et la réinitialisation du mode aléatoire peut engendrer une lassitude. Ce sont là de petits défauts d'interface plutôt que des problèmes systémiques, mais le détail compte dans un projet qui repose justement sur le détail.

Les performances, la réactivité et l'ergonomie des commandes restent fidèles à l'esprit du jeu original. La navigation à deux joysticks, un peu déroutante au départ, est un choix délibéré. Le raffinement se manifeste par une meilleure précision des mouvements initiaux : les petites formes de katamari glissent plus facilement qu'auparavant. Une fois la balle gonflée, la friction et l'inertie retrouvent l'élégance maladroite caractéristique du jeu. Ce subtil calibrage rend hommage à l'histoire tout en intégrant de petites améliorations pour faciliter l'apprentissage sans en altérer l'essence.

Ce qui caractérise fondamentalement Once Upon A Katamari Review, c'est son refus de la surenchère démesurée. Le jeu ne cherche pas à rivaliser avec les prouesses visuelles ou les épopées en monde ouvert. Son horizon est plus restreint, et pourtant, c'est dans cette étroitesse que le jeu trouve une raison d'être claire. Il mise sur le plaisir de construire, d'abord une brosse à dents, puis une plante, puis un scooter, puis un bâtiment, puis une ville. Le rythme prime sur la surenchère, et l'humour discret de chaque choix d'objet fait mouche car les développeurs ont su résister à la tentation de disperser leur attention.

Le résultat donne l'impression d'un studio qui préserve un style de jeu bien particulier. Les déplacements restent ludiques et absurdes. Les personnages conservent leur mélange de pompe et de fantaisie. La musique refuse de se cantonner à une seule tonalité. Ici, rien n'est forcé. Le jeu obéit à sa propre logique interne, ce qui rend les moments d'une ampleur explosive d'autant plus saisissants.

Lors de sessions prolongées, l'effet devient presque méditatif. L'esprit se laisse aller à la reconnaissance de motifs. La prise sur la manette se relâche. Une cascade d'objets du quotidien se transforme en une masse planétaire tandis que la bande-son gazouille et pétille d'une manière à la fois nostalgique et inédite. Ce sont des sensations que la plupart des séries peinent à produire une seule fois, et encore moins sur plusieurs décennies. Que ce nouvel opus y parvienne avec autant d'aisance témoigne d'une maturité de conception rarement observée dans les remakes.

Once Upon A Katamari Review constate le retour de la série, non seulement intacte, mais aussi pleine d'assurance. Le charme est toujours présent. Le design reste impeccable. L'humour conserve son mordant sans tomber dans l'autoparodie. Quelques petits déséquilibres structurels et des frustrations d'interface mineures n'altèrent en rien la qualité de l'ensemble. Ce retour est tout en finesse et en justesse, suffisamment sûr de lui pour éviter l'excès et assez généreux pour laisser les joueurs découvrir le plaisir plutôt que de l'imposer.

En parcourant ses différents univers, on perçoit une fierté discrète : la conviction que l’idée originale méritait de la patience plutôt qu’une refonte complète. Et cette conviction est justifiée. Once Upon A Katamari prouve que parfois, la meilleure solution n’est pas de tout réinventer, mais de revenir avec soin à l’original. L’univers qu’il construit reste à la fois absurde et chaleureux, et le fait de le découvrir, objet après objet, conserve cette même étrange sérénité.

Commentaires